やまなし地域づくり交流センターで開催されているy2は多様な人々が交差し、各セミナーを通じて学びを得ながら「地域の課題解決のための糸口を見つけていく」ことを目標にしています。今回は変容する現代社会の中で必要な「自分なりの答えを作る、アート思考」についてのセミナーが開催されました。講師としてお招きしたのは累計販売総数20万部を超えるヒット書籍「『自分だけの答え』が見つかる13歳からのアート思考」(ダイヤモンド社)の著者で、東京学芸大学個人研究員でいらっしゃる末永幸歩先生です。

講義冒頭、こんな質問が投げ掛けられました。「たんぽぽを思い浮かべてみてください。」

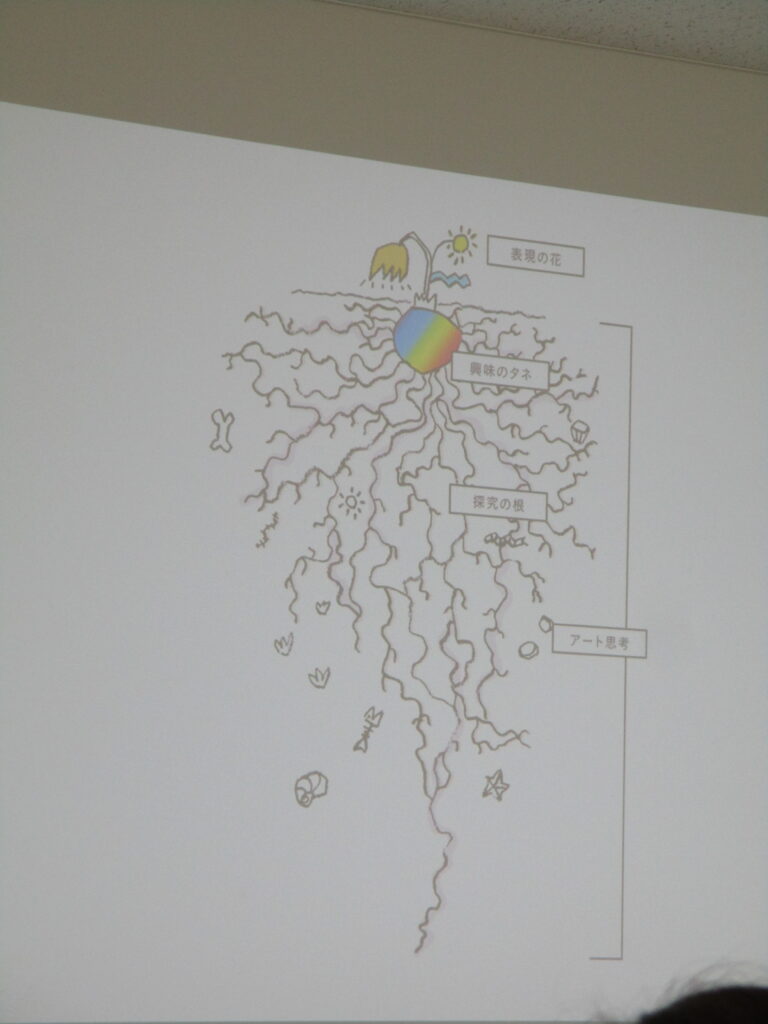

多くの人の頭に思い浮かんだのは黄色い花や白い綿毛など地上の私たちから見えているタンポポの姿。土の中のタンポポの根を思い浮かべた人はいなかったことでしょう。

しかし末永先生はこの問いの意味をこのように解説しました。「実際、タンポポの花は1メートルもの根を生やしているのです。アート思考とはこの根の部分にも想像力を働かせ、地上には出ない、見えない部分も見落とさずに自分なりの考えを持つことなのです。私たちはアートを見るとき見えている情報のみを吸収しようとします。タンポポでいう花や綿毛の部分です。入手できる情報の中でその作品の時代背景や作者の考えを必死に読み取ろうとします。しかし、その作品が生まれたそもそもの背景には必ずアーティストの探求心や被写体に対する興味があります。それらは明確に絵に表れているわけでも文書として残っているわけではなく、私たちは想像するほかありません。ですが、確かに存在しています。そうした目に見えない余白部分にも考えを巡らせていくのもアート思考の一つです。」

今後の世の中はVUCA世界と言われ、答えが一つではない社会が私たちを待ち受けています。こうした社会で生きていくにはかつてのような正解を導き出す方法論が立ち行かなくなってきているのが現状です。先生はアートを算数との対比で太陽と雲に例えて説明されました。「算数は答えが明確なため、形を変えず常に一定の太陽のようなものであるのに対し、アートは明確な形がなく、常に変化していきます。かつては数学のように一つの正解を導く力が最も重要視されていました。しかし、これからの時代は、変化するものに対して臆せず、自分なりの答えを導く力も必要です。これまでの「正解を導き出す」能力に加え、今後は「自分だけのものの見方」で世界を見つめ、「自分なりの答えを生み出す」能力(アート思考)も必要になってくるのです。」

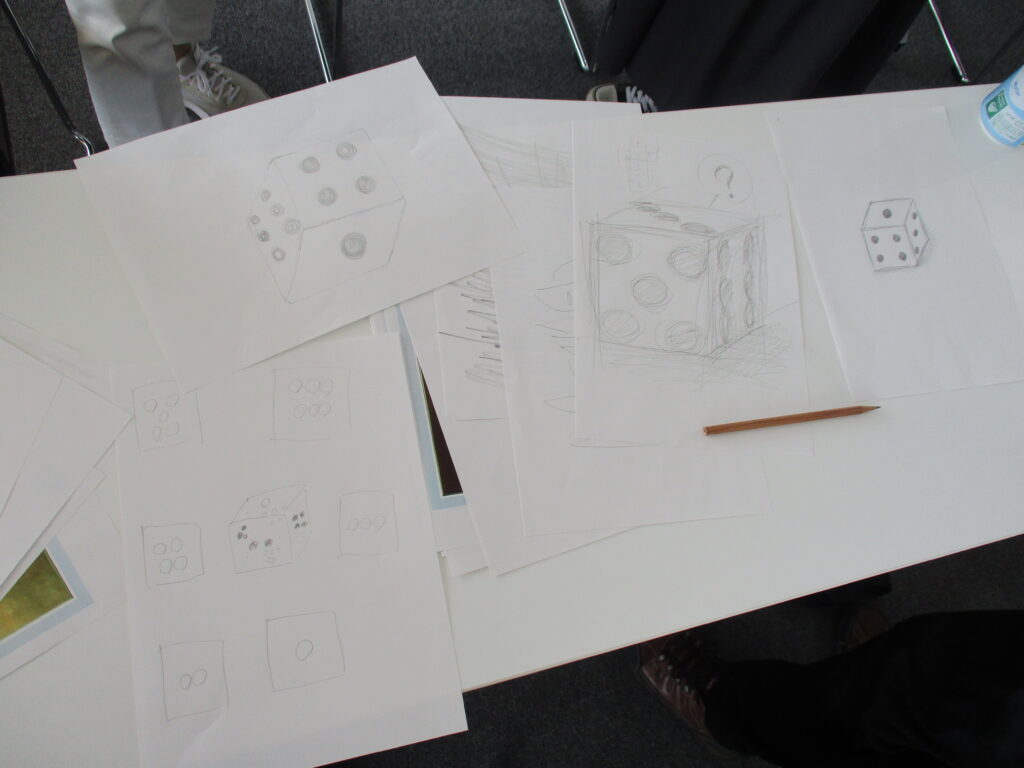

ワークの時間2回目のお題は「出来るだけリアルにサイコロを書いてみよう」でした。リアルを追求した結果、多くの人が遠近法を用いたサイコロの絵を描いていました。(🎲←こんな感じ)しかし、この遠近法で描いたサイコロは全ての面が見えているわけではありません。一点から見たサイコロ、つまり6つあるうちの面は3つしか絵に描かれていないのです。ですが、そんな面が3つの絵を前にしても私たちは知っているサイコロの情報、例えば対する面同士は出して7になる、一番上の面は赤色の丸玉であるから一番下の面は6である、と言った情報を補完してそれらの絵をサイコロであると認識しています。かつてはこのように遠近法で描かれた作品が一番リアリティに近いものであると考えられていました。しかし、そうした考えに疑問を呈したのが、かの有名なパブロ・ピカソです。ピカソは考えました。

「遠近法で描かれたものは一点のみを見ているから、本当の人間の見方とは違うのではないか。」と。こうした疑問から生まれたのが「アビニヨンの娘たち」という作品です。この作品は色々な角度から見たものが一枚の紙に描かれ、ピカソなりのリアリティが表現されています。

講義の後半はアート鑑賞(アウトプット鑑賞)を行いました。

多くの人にとって絵画を鑑賞する際は、作品を通して、作品の背景、歴史的背景を見なければならないという固定観念をもっています。しかし、ここではもう一つの鑑賞を行いました。それは「作品そのものに対峙する鑑賞」です。鑑賞者はアーティストの意図を読み解くのではなく、アーティストとは全く関係のないところで自分なりの見方をすることを目的とした鑑賞です。

ワークではミレーの種を蒔く人を鑑賞して感じたこと、思ったことを20個箇条書きで出した後、意見交換を行いました。私たちのグループでは全体的に土っぽいこの作品は、売るための作品ではなく、社会的弱者にフォーカスをし、そうした人々の存在を世間に知らせるための作品だったのではないか、といった意見や、地面がぬかるんでいそうなのにも関わらず、美しいフォームで闊歩するこの人は相当体幹が強く、鍛えている人ではないかなどといった意見まで出ました。

そして、意見交換をしたのち、今度は五感、変身、視点、想像の四つの観点を取り入れた鑑賞を行いました。この作品はどんな匂いがするのだろうかといった想像や、この作者や登場人物はどんな気持ちなのだろうといったこと、更には絵に描かれていないものは何があるか、など見えない部分に思いを馳せて想像してみました。

そうした見方を取り入れた後の意見交換では、「この主人公の仕事でのやり甲斐は種を蒔いたときの爽快感で、労働の後の一杯を生き甲斐にしてるのでは?」

といった想像まで生まれました。

これらのワークを含めセミナーでは40分かけて1枚の絵と向き合いました。

普通、美術館などでの一枚の絵に対する平均鑑賞時間は17秒間とも言われているので、ここまで長い時間一枚の絵と向き合ったのは私を含め、多くの参加者にとって初めての経験でした。長い時間をかけて絵画と向き合ったことで、一人一人が様々なことに気づき、自分なりの考えをもつことが出来ました。そしてそうした「自身の考え」を参加者同士でお互いに伝え合うことで「そんな見方もあるのか!」といった発見がありました。ものの見方という正解がないものだからこそ、人の数だけ考えがあり、私たちは学ぶ余地があるのです。

セミナーを受けての感想として、「自分がいかにバイアスを持って作品を見ていたかに気づくことができた。種を蒔く人は当然男であると思って作品を今まで見てきたが、もしかしたら男装した女性かもしれない、といったことを考えながら見るとまた違って作品が見れて面白かった」といった意見が上がっていました。

個人的に印象的だったのは写実においてなぜリアリティが重要視されるのかと疑問に思ったことをグループワークで共有した際に「今も昔も人は一瞬を切り取って残しておきたいという心理があるからではないか」と言われたことです。確かに、現代人は写真を撮ったり、アルバムを作ったり、思い出を残そうとするけれども、同じように昔の人も自分の見ている景色や感情を忘れずに残しておきたいと考えたからこそ、実際の見えているものにより近いリアリティが重要視されていたのかもしれない。もしかしたら画家たちは自分の見ている景色を切り取って残したいだけではなく、その景色を前にした自分自身の感情を保存しておきたかったのかもしれないとセミナーを通じて気づくことが出来ました。このレポートは学生サポートチームの山梨県立大学4年の氏原陽菜が担当しました。